「こんな戦争映画、観たことない」映画『木の上の軍隊』は何が新しいのか? 徹底解説。実話ベースの異色作を評価&考察レビュー

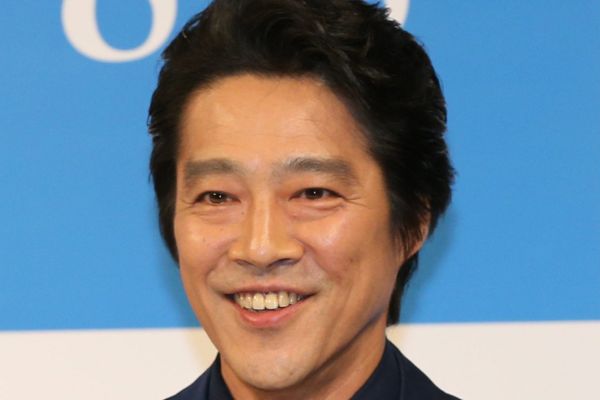

堤真一×山田裕貴W主演映画『木の上の軍隊』が現在公開中。本作は、敵兵から逃れてガジュマルの木に身を隠した2人の兵士が、終戦に気づかぬまま2年間木の上で生活したという実話に基づく感動作。本稿では、戦後80年を迎える今だからこそ届けたい、本作の魅力を紐解く。(文・近藤仁美)【あらすじ キャスト 解説 考察 評価 レビュー】

——————————

おかしみの裏に隠れた悲しみ

7月25日公開の映画『木の上の軍隊』は、井上ひさし原案・蓬莱竜太作の同名の舞台をもとにした作品だ。監督は、『ミラクルシティコザ』で知られる平一紘。主題歌は、シンガーソングライターAnlyの『ニヌファブシ』である。

この物語は、第二次世界大戦当時、沖縄戦に参加した兵士が2年間終戦を知らず、ガジュマルの木の上で生活したという実話に基づく。主人公は、宮崎出身の少尉・山下一雄(堤真一)と、現地出身の新兵・安慶名セイジュン(山田裕貴)。オール沖縄ロケで制作された。

本作は戦争に関する映画だが、コミカルな場面が多数ある。劇場では、何度も笑いが起こるほどだった。それゆえかえって、当時の人々が笑いあった日常や日々のささやかな楽しみが、戦争によって二度と戻らないものになったことを痛感する。おかしみの裏に悲しみがある、そんな映画だった。

思わず考えさせられる裏返しの構造

堤演じる山下少尉は、登場当初かなり厳格な性格だ。緊張感のない地元住民を殴り、兵士たちにも恐れられ、帝国軍人然としている。それが、慣れない土地でたった2人の持久戦をするうち、新兵の生活力に驚き、色々な知見を興味深そうに吸収しながら、少しずつ本物の仲間になっていった。

山田の好演も光った。始めはまるで緊張感のなかった新兵が、やむなく戦闘に参加し、故郷を破壊されていくうちに、やわらかな部分は残したまま意志のある人になっていく。過去作もふまえて考えるに、いま“弟感”のある役をさせたら、日本でこの人がピカイチではないか。そう思わせるほどの演技だった。

2人の潜伏生活のなかでも特に観応えがあったのは、「初めて勝利を味わった」とされるエピソードだ。これから劇場に行く人もいると思うので詳述は避けるが、彼らは米軍のゴミ捨て場で敵兵の“大事な物”を使った娯楽を思いつき、これによって一時勝った気分を得る。

そして、この場面は高揚感があるからこそ切ない。遊び疲れて座り込んだころ、2人は「やってやったぞ!」といわんばかりの表情なのだが、のちに同じ場所で地元住民の“大事な物”をみつけるエピソードと併せて鑑賞すると、意図的かどうかは不明ながら裏返しのような構造になっており、考えさせられる。

死を意識するからこそ際立つ生のキラメキ

また、作中で少し残念であったのも、実はこのゴミ捨て場のシーンだった。とても細かいことながら、2人は自分たちが遊んだ痕跡を目立つ状態で放置していた。このころには敵の襲撃はなくなり、見回りもまばらで小声で話す必要がなくなっていたというが、ゴミ捨て場ということは、定期的に人は来る。

史実でも同様にしていたのなら、もちろん何もいうことはない。もしそうでなく創作で補った部分であるのなら、痕跡をそそくさと集めて隠し、にやっと顔を見合わせるなど、違和感なくつじつまを合わせることはできたかもしれない(と素人意見で思った)。

加えて、これは個人的な好みだが、潜伏している日本兵に対するアメリカ兵側の反応もみたかった。作中のように歯牙にもかけず捨て置かれるのは、2人の口惜しさ・やるせなさを否応なく掻き立てる要素として有効だが、モデルになった人物は実際にはアメリカ兵と鉢合わせしたこともあるそうだ。欲を言えば、もう少し敵を個人として認識したかった。

いずれにしても、本作には圧倒的な生が描かれている。常に死を意識せざるを得ないがゆえに生がキラキラと際立ち、その輝きは舞台となった伊江島の海のようだ。戦争が終わったら何がしたいか――新兵・安慶名が繰り返し口にしたその問いが、水面のまぶしさとなって胸に迫る。

今年は戦後80年。本当に戦後なのか、新たな戦前なのか、様々な場で議論されている。戦時の体験を語れる世代が少なくなったいまだからこそ、本作を“体感”してほしい。この夏おすすめの1本。

【著者プロフィール:近藤仁美】

クイズ作家。国際クイズ連盟日本支部長。株式会社凰プランニング代表取締役。これまでに、『高校生クイズ』『せっかち勉強』等のテレビ番組の他、各種メディア・イベントなどにクイズ・雑学を提供してきた。国際賞「Trivia Hall of Fame(トリビアの殿堂)」殿堂入り。著書に『クイズ作家のすごい思考法』『人に話したくなるほど面白い! 教養になる超雑学』などがある。