プロ脚本家が解説する、映画『国宝』のシナリオの凄さと見逃せない問題点とは? 原作からの改変ポイントを徹底解説

映画『国宝』の興行収入は100億円を突破し、3時間近い長尺にもかかわらず異例のヒットを記録している。同作は吉田修一の長編小説を原作に、脚本家・奥寺佐渡子が大胆な脚色を施して映像化。原作改変の巧みさも注目を集めている。そこで、長編小説を脚色した経験を持つ筆者目線で、原作がどう脚色されているのかを解説していく。(文・ニコ・トスカーニ)

原作ではより重要な役割を果たす「徳次」の存在

「映画は省略の美学」という格言がある。何でもかんでも語ってしまうのは映像のセオリーに反するし、上映時間が肥大化してしまう。

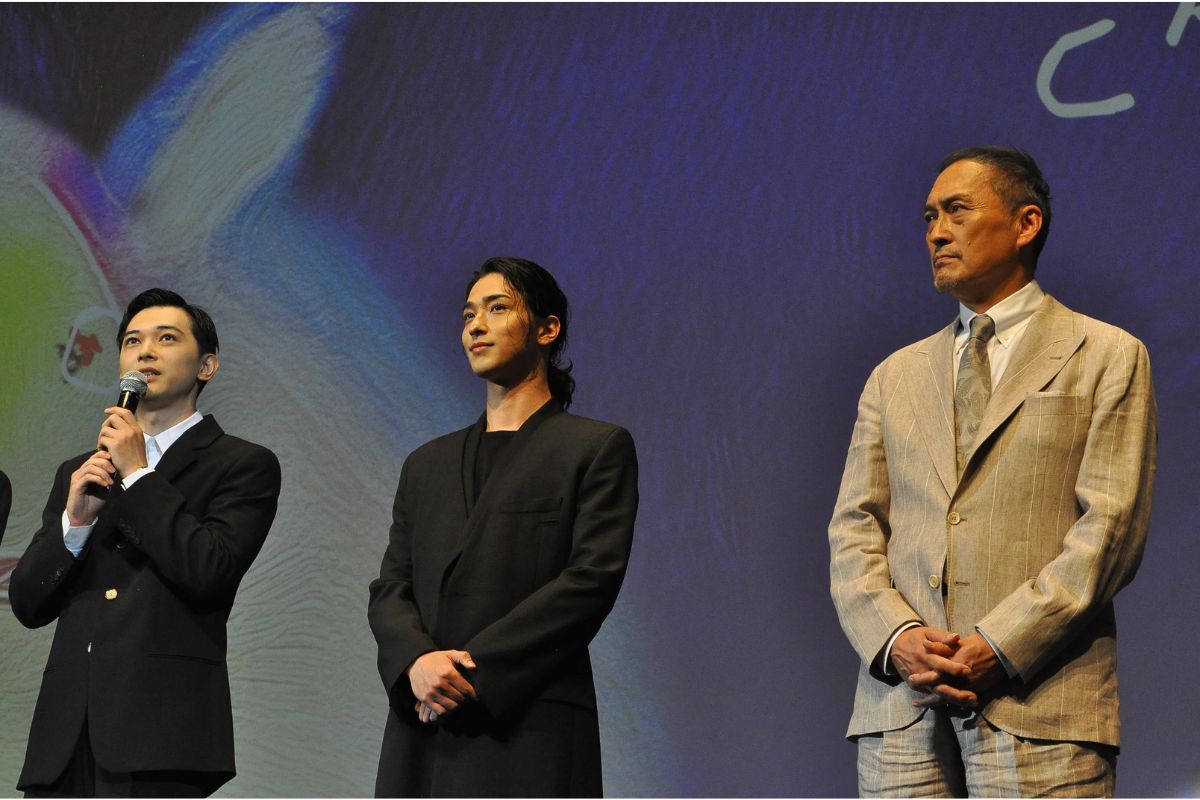

映画は物語を喜久雄(吉沢亮)と俊介(横浜流星)のライバル関係に集約している。この二人の関係性と歌舞伎役者として芸を磨く求道者としての要素を軸に、他の要素は薄められている。喜久雄が半二郎(渡辺謙)に引き取られるまでの過程はほぼカットされ、組の消滅から失敗に終わった復讐に至るまでの長崎での物語は数分のダイジェストになっている。

その時代の中心人物で喜久雄の兄貴分だった徳次(下川恭平)は原作では大阪に舞台が移って以降も登場するが映画では早々に物語から退場する。以降の役割は源吉(芹澤興人)と統合されている。

徳次は喜久雄と俊介に次ぐほどの存在感を原作では持たされていたので、ここまで大幅に出番が縮小されたことに戸惑いを覚えた原作ファンの方は少なく無いのではないだろうか。筆者が思うに徳次は存在感がありすぎて、そのまま出番を残してしまうと喜久雄と俊介のライバル関係の物語がぼやけてしまうと判断したのかもしれない。

原作と映像化作品は基本的に別物だと思うが最も大きな変更点だろう。徳次の出番が大幅に縮小されたことで、徳次との絡みが多かった弁天は原作ではそれなりに存在感のある役どころだったが、こちらは存在そのものが完全にカットされた。

原作よりも早く物語から退場する女たち

現代の歌舞伎は江戸以降に成立した野郎歌舞伎(成人男性のみの歌舞伎)をルーツとしており男性しか舞台に立てない世界である。

原作での喜久雄は映画と新派でも評価を得ており、俊介もテレビの時代劇に出演して評判になっている。それら歌舞伎以外の描写も原作ではある程度のボリュームがあった。ただ、やはりここは映画ならではの尺の都合で、役者として活躍するフィールドは歌舞伎の世界に限定されている。二人はライバル関係でもあるため、終始同じフィールドにいた方が分かりやすいしシンプルだ。

原作以上に「歌舞伎の世界」としての色が濃くなっている。そのため女性キャラクターの出番が全般的に少なくなっている。喜久雄と幼馴染で物語の最初の方から登場する春江(高畑充希)はある程度の存在感を映画でも確保しているが、藤駒(見上愛、原作では市駒)と綾乃(瀧内公美)は大幅に出番が減少し、彰子(森七菜)と幸子(寺島しのぶ)は原作よりも早く物語から退場してしまう。

新派は女性も舞台に立てるので原作には女性の大物演者のキャラクターも出てくるのだが、映画では劇中のフィールドが歌舞伎一般に絞られているためこちらは存在そのものがカットされている。

原作には無い映像ならでは表現

脚本は小説と違い、映像化を前提として作られる「映画の設計図」のようなものである。そのため、おそらくは脚本レベルで(現場での判断もある程度以上あるはずだが)映像的な効果を狙った脚色がされている。

映像表現で印象的なのがカットバックの多用である。小説では筋や章を変えて視点変更しないと書けない「別の場所で同じ時間軸で起きた出来事」を、同時並行でカットバックさせながら見せることでことでランニングタイムを短くしながらテンポよく見せることに成功している。

脚本は場ごとに「柱」を立ててどの時間帯のどの場所であるか明示するルールがあるので、脚本レベルで細かく柱を立ててカットバックを計画的にやったのだろう。

こちらはおそらくはロケハン、シナハン時に思いついたものと思われるが、ロケーションも象徴的だ。学生時代の喜久雄と俊介が仲良く遊びながら稽古していた橋と、半二郎が自分の代役に実子の俊介ではなく部屋子の喜久雄を指名した次のシーンで二人が戸惑いの心情を吐露するシーンが同じ橋である。

友好の場面と不和の場面を同じ場所にして描いたのが映像として効果的な演出になっていた。原作には無い映像ならでは表現である。

3時間でも描き切れない壮大な原作

長編を無理やり3時間以内に収めたためぎこちなさも散見される。

「~年後」となって時間が飛ぶ場面が多い。小説ではディティールを積み重ねながらゆっくりと物語を進めていくことが許されるが、奥寺佐渡子が脚本を務めたこの映画では、半世紀に及ぶ長い物語を無理やり3時間弱に納めたため場面転換が少しぎこちない。

これは劇場にかける一本の映画である以上仕方のない処理だったのだろう。このゆっくりとした物語の進行を再現しようと思ったらどうしても尺が足りない。

仮に映画ではなくテレビシリーズやネット配信シリーズにしていたら長大な物語をかなりの程度網羅的に取り込むことができたはずだ。最近ではノーベル賞作家ガブリエル・ガルシア=マルケスの長編『百年の孤独』(2024)がネット配信シリーズとして映像化されたが、シリーズは全8話で合計8時間を超える。長大な物語を長尺で迎え撃つひとつの正当な戦略である。原作のファンを完全に納得させる映像化をするならフォーマットを変更するしか無い、というのが筆者の考えである。

仮に長尺での映像化がされていたら徳次は大阪編以降も原作通りに登場し、彼が主役のエピソードも描かれたことだろう。喜久雄が歌舞伎以外のフィールドで演者として活躍する姿も描かれ、女性キャラクターの出番ももっと増えていただろう。

映画が大ヒットした『ハリー・ポッター』シリーズは再来年にテレビシリーズが放送、配信開始予定である。こちらでは映画化で原作から零れ落ちたエピソードも映像化されることが予想される。仮に『国宝』がテレビ、ネット配信のシリーズになったら映画で零れ落ちたキャラクターの活躍も描かれることだろう。

【著者プロフィール:ニコ・トスカーニ】

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームで兼業ライターとして活動。学生時代の専攻は英文学。また共同制作者、脚本家として『11月19日』(2019)、『階段下は××する場所である』(2021)、『正しいアイコラの作り方』(2024)の3本の劇場公開作がある。海外16か国に渡航したことがあるが、今のところすべて自腹である。

【関連記事】

・【写真】吉沢亮が美しすぎる…映画『国宝』第78回カンヌ国際映画祭写真一覧

・映画『国宝』が異例の大ヒット…余りある美点と幾つかの当惑について。悪魔さんに感謝やなーー芸道=外道論。評価&考察レビュー

・興収100億円突破。映画『国宝』一度は訪れたいロケ地5選

【了】