NHKドラマ『舟を編む』が教えてくれた「令和に必要なもの」とは? 連続ドラマだからできた神脚本を徹底考察&感想レビュー【ネタバレ】

三浦しをんのベストセラー小説を原作としたNHKドラマ『舟を編む〜私、辞書つくります〜』が地上波での最終回を迎えた。本作は、一冊の辞書を作るために、情熱を燃やす人たちの物語だ。令和版として大胆なアレンジを加えたドラマ版レビューをお届けする。(文・田中稲)【あらすじ キャスト 解説 考察 評価 レビュー】

——————————

ドラマ版オリジナル!「血潮騒動」で描かれた1つの奇蹟

NHKドラマ『舟を編む〜私、辞書つくります〜』の地上波放送が、8月19日、最終回となった。

映画『舟を編む』(2013年/平成25年)と基本設定は同じながら、令和ならではのエピソードも加わり、完璧な〝パラレルワールド〟を見せてもらった余韻! 毎回爽やかな風が吹く、すばらしい10回だった。ああ、〝なんて〟楽しく熱いドラマだったのか。

たくさんの言葉の意味を通じて、ドラマ版「舟を編む」が今、私たちに伝えてくれたものとは――。

全体を通して、やはり印象深いのは、「血潮」の用語抜けエピソード。映画でも描かれていたが、何度観ても、それに気づくシーンは「ひいッ」という声が出てしまう。

そもそも、抜けの言葉を「血潮」にするセンス! ものすごくメジャーな言葉ではないが、これが載っていない辞書はなんか嫌というか、辞書の持つ熱量が下がる気がする、絶妙なワードだ。

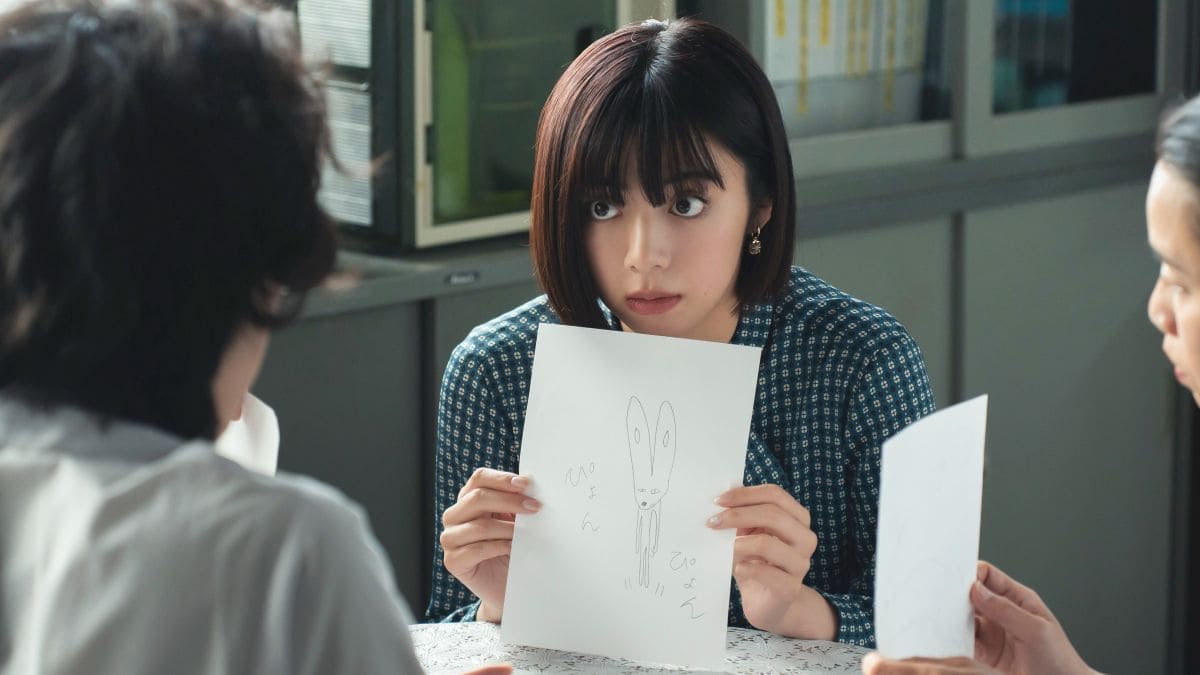

みどり(池田エライザ)が、初期段階でチェック漏れをしていたこと、そしてあけぼの製紙の宮本(矢野悠馬)との会話で「血潮」という言葉が話題で出たことで、漏れに気づいた、というプロセスはドラマオリジナルだ。それを伏線に「『血潮』という言葉が岸辺さんを呼んだんですね」とする松本先生(柴田恭兵)の言葉に鳥肌が立つ。

虫の知らせというか、偶然では済まされないルートで気づくことって、確かにある。いやもう、連続ドラマという形式を大いに活用し、元ネタをエモーショナルに膨らませた神脚本といえるだろう。

柴田恭兵のフレキシブルな魅力を堪能

松本先生の解説はすべての言葉の意味を前向きにしてくれる。「血潮」抜けが発見された時、編集部全員が自分のせいだと謝るのだが、そのしょんぼりな空気を打ち破ったのも、やはり松本先生(柴田恭兵)の言葉。

謝りの言葉に対して「そのときどき、逃げ隠れせず、謝罪の念を伝えるため、勇気とともに生み出された、勇敢な言葉たちです」と愛しそうに言うのだ。正直、謝罪する時はたいてい、自己嫌悪にまみれたネガティブ状態なので、この考え方は目から鱗であった。なるほど、勇敢か。そう考えればいいのか!

松本先生を、包容力たっぷりに演じたのが柴田恭兵。じっとしていらっしゃるのに、誰よりも子供のようなワクワクを持っている、そんなキャラクターは、柴田さんそのものだ。

この人の持つ、知性とユーモアを兼ね備えた風格は日本ドラマ界の宝。彼の代表作『あぶない刑事』のユージは常に走っていたが、止まっていても素敵。彼から心地いい風を吹くのを感じる!

2024年の映画『帰ってきたあぶない刑事』では、74歳にして健脚とアクションを披露しているが、実はNHKドラマ『ハゲタカ』(2007)を撮影していた2006年時、初期の肺がんが見つかり、摘出手術を受けている。

療養のため代役を立てることを申し出たところ、プロデューサー・訓覇圭氏に「待ちます!」と言われ、強く励まされたという。その訓覇プロデューサーが、本作も担当している。

食道がんで療養することになった松本先生の回復を、玄武書房・辞書編集部全員が強く願いながら辞書作りをする最終回は、彼の生還を信じ、待ち続けた製作スタッフと柴田恭兵の関係とリンクする。

前田旺志郎の「弟力」

松本先生の温かさは、彼を慕う荒木(岩松了)をはじめ、馬締(野田洋次郎)、みどり、学生バイトの天童という後継者をスクスクと育てていく。天童を演じたのが、前田旺志郎。とびきりの「弟力」を発揮し、みどりだけでなく、編集部メンバーの全員と名コンビぶりを発揮していた。

前田旺志郎は若手実力派の代表格。映画『海街diary』(2015)くらいまでは、「あのチビッ子漫才師『まえだまえだ』の弟くんが立派に育って(泣)」と親戚のオバハン目線で感動していたものだが、近年の彼の活躍は、そんな過去を思い出すヒマもなくなってしまうほどだ。

特にドラマ『婚活探偵』(BSテレ東、2022)の八神役、映画『わたしの幸せな結婚』(2023) 五道役など、主人公を支える年下の存在を演じさせると、右に出るものなし。今回の天童役も、みどりの良き仲間であり、松本先生の意志を継ぐものとして、物語の〝未来〟を感じさせた。

次の時代の『舟を編む』は、みどりと天童が中心となり、新しい辞書を作るのだろう。20年くらいなら余裕で待てる。いつか、みどり&天童がトップに立った時代の『舟を編む』、制作お願いします!

最終回で描かれたコロナ禍

そして今回、原作や映画と最も大きく違ったのは、「コロナ禍」が描かれていることである。映画版が制作されたときには、想像もしていなかった、あの地獄の世界線。コロナという病気に苦しめられ、同時に情報・言葉にも苦しめられた期間でもあった。

私も覚えがある。SNSをチェックして、様々な恐ろしい情報と両極端な意見に疲弊し、コロナに罹る前に精神的にやられそうな日々だった。

ところが最終回、玄武書房・辞書編集部にコロナの用語がたくさん集められるシーンを見て、私は、あのネガティブな言葉の数々を〝久々に〟思い出した。

やはりコロナ禍を思わせる描写があった昨年のドラマ『新宿野戦病院』(フジテレビ系、2024)でも同じ感覚になったが、我ながら、あんなにしんどかったのに、こんなに簡単に忘れるのか、と驚いてしまう。

あれから3年が経ち、三密などと関係のない状況にある私たち。それでも、忘れてはいけないことがあるのだ、と、『舟を編む』を見て改めて思う。言葉は、次世代に苦しい経験を伝え、備えに役立てる手段でもあるのだ。

みどり(池田エライザ)と宮本(矢本悠馬)が教えてくれたこと

言葉を通じて、いろんなことを教えてくれた『舟を編む』。これは、2017年から2024年、辞書「大渡海」ができるまでの物語であり、新人編集者、岸辺みどりの成長物語でもあった。

お母さんの誕生日に、お祝いの飾りつけをし「好き」と抱きついたのに、抱きしめ返してもらえなかった。誕生日の飾りも「からかって」という言葉で片づけられた――。

幼児期の問題が未解決、インナーチャイルドを抱えたままのみどり。その彼女を解放していったのも、やはり言葉だ。第5話では、「からかう」という言葉が、方言で「手を尽くす」という意味だったことを知り、母とのわだかまりは解ける。ただ、「好きな人は何も言わず静かに去っていく」という不安の呪縛は、過去の失恋の傷とともに残っている。

それを説く王子様が、あけぼの製紙の宮本。演じる矢野悠馬が、誠実でいい! 第9話で、みどりが不安をぶちまけたときに返す彼の告白「嫌になる前に気になることは伝える。その何倍も好きなことを伝える」は、一番美しい言葉の使い方の提案。最高の愛のプレゼンだ。

みどりが、一番欲しかった温かな言葉をもらえたことで、こどものままの自分とさよならする。それを、幼少期のみどり(宮崎莉里沙)を登場させ、視覚化したシーンは、数多あるドラマの告白シーンのなかでも屈指の名場面だ。

『舟を編む』全10回、どの回にも「伝える情熱」がほとばしっていた。SNSが流行ろうとも、AIがどんどん性能がよくなろうとも、変わらず必要なのは、思いを相手に届けたい、という情熱=血潮だ。

2025年の漢字二文字は、「血潮」になればいいな、と思う。

【著者プロフィール:田中稲】

ライター。アイドル、昭和歌謡、JPOP、ドラマ、世代研究を中心に執筆。著書に『そろそろ日本の全世代についてまとめておこうか。』(青月社)『昭和歌謡出る単 1008語』(誠文堂新光社)がある。CREA WEBにて「田中稲の勝手に再ブーム」を連載中。「文春オンライン」「8760bypostseven」「東洋経済オンライン」ほかネットメディアへの寄稿多数。

【関連記事】

・【写真】貴重な劇中カットはこちら。『舟を編む~私、辞書つくります~』劇中カット一覧

・今回の航海も、幸せな時間になる…池田エライザが流す「4つの涙」とは? NHKドラマ版『舟を編む』考察&感想【ネタバレ】

・史上最高のNHKドラマの劇場版は? 完成度がスゴい逸品5選

【了】