映画『国宝』が異例の大ヒット…余りある美点と幾つかの当惑について。悪魔さんに感謝やなーー芸道=外道論。評価&考察レビュー

吉田修一の同名小説を映画化した『国宝』が、今なお勢いを加速させている。約3時間という長尺にもかかわらずロングラン上映を継続し、その勢いに陰りは見えない。今回は、作品の厚みにふさわしく多角的な視点から読み解くレビューをお届けする。(文・荻野洋一)【あらすじ キャスト 解説考察 評価 レビュー】

*本記事は、公開されてからすでに日数が経過しているとの判断から、物語の結末部に触れた箇所があります。鑑賞の妨げにならないよう配慮はしましたが、ご注意ください。

——————————

2つの交わらない視線――『国宝』のファーストシーンを読み解く

映画『国宝』は、「芸道もの」という古色蒼然としたジャンルの、時ならぬ復活ぶりにしばし戦慄するための映画である。芸道ものでは多くの場合、2つの交わらない視線があらわとなる。1つめは当然のことながら、芸をする者の視線。これはほぼつねに無我夢中で芸に打ちこみながら虚空へ向けられた、孤高でうつろな視線となる。時と場合によっては視力の消滅という形を取ることさえある。芸道ものの代表作『春琴抄 お琴と佐助』(1935/島津保次郎監督)では主人公の佐助(高田浩吉)がみずから両眼を針で突き、視力の喪失で物語を閉じていたことが象徴的である。芸を磨くことは他の何かを諦めること。そしてその喪失のマゾヒズムと戯れること。それこそが芸道ものの真髄である。

芸道ものが有する2つの交わらない視線のもう1つは、芸をする者へと向けられた他者からの視線である。師匠の視線、裏方の視線、観客の視線、恋人や家族の視線というふうに多層化された視線である。そして芸をする者はこれら多層化された他者の視線を受け止めはしても、見返す必要がない。いや、見返す必要を感じなくなるまでの酷薄なプロセスこそ、芸道ものだと言っても過言ではない。

『国宝』もまた、ファーストシーンから2つの交わらない視線を形成していたことが重要である。映画は1964年、長崎市内の料亭から始まる。地元のやくざ「立花組」の宴会に、上方歌舞伎の看板役者・花井半二郎(渡辺謙)が長崎での興行への世話を頼むために挨拶に訪れ、そこで余興として『関の扉』の演目を披露した14歳少年・喜久雄(黒川想矢、のち吉沢亮)に眼が釘付けとなる。料亭の宴で芸を披露するとしたら、たいがいは芸妓と決まっており、半二郎は「長崎にもこんな優れた芸を持つ芸妓がいるのですね」というように眼を細める。ところが「立花組」の親分(永瀬正敏)が「あれは芸妓ではなく、うちのせがれの喜久雄ですよ」と訂正する。すると半二郎の表情が一変し、少年へ向けられる視線は、発見のおののきに満ち溢れる。

『国宝』ファーストシーンのもう1つの視線とは、刺客に踏み込まれた「立花組」親分が暗殺される瞬間を、息子の喜久雄が窓ガラスごしに目撃する視線である。この料亭は寝殿造というのか四合院というのか、中庭をぐるりと建物の廊下で囲んだ形でセットがデザインされており、ピストルで撃たれる親分がまるで中庭という特別な舞台装置で犬死にしたかのような、じつに演劇的な空間演出がほどこされていた。あまつさえ、めったに雪の降らない長崎なのに、血の赤と雪の白が劇的な対照をなしていた。とはいえ、数年後、京都・祇園の料亭での舞妓と喜久雄の会話の中で「長崎は雪、降るの?」「めったに降らない」というようなやり取りでダメ押しさせているのは、やや過剰な脚本術であって、私は少々鼻白んだ。

ファーストシーンで早くも現出した2種の視線は、『国宝』の上映時間2時間55分を通して、ずっと変奏/反復されていく。孤児となった喜久雄を大阪の自宅に引き取った半二郎は、実子の半弥(横浜流星)といっしょに喜久雄にも厳しい稽古をつける。口に出してこそ言わないが、親分が死んでくれたおかげで、半二郎はダイヤモンドの原石を手に入れた喜びにひたっているのだ。芸をする者に向けられた師匠の視線、そして梨園の妻(寺島しのぶ)の視線も発動し、本格的に芸道ものが始動する格好となる。

物語が進むにつれて視線劇は増幅し、舞台で演じる者と、客席から鑑賞する観客の視線というふうに、視線劇としての芸道もののジャンル的完成へと近づいていく。「引き抜き」という技法による衣裳の早替わりショットでは、原摩利彦の作曲になるストリングスのオーバーダビングによって映画ならではの瞬間演出がブーストされ、観客の神経を揺さぶるにことに成功した。また、観客代表として歌舞伎興行会社の社員たち(嶋田久作&三浦貴大)を登場させ、稽古中や本番中に「これは大した芸だ」とかなんとか感想を述べさせて、補強を図る。

“顔の魅力”と不可分である男性ルッキズムの問題

野球やF1などのスポーツ映画では必ずと言っていいほどテレビやラジオの実況音声がヴォイスオフで介在するが、あれはスポーツ映画が芸道ものの一変種であることの証明にほかならない。ブラッド・ピット主演の新作『F1®/エフワン』でもしっかり実況音声が多用されていたが、この古風な演出の介在ゆえに、『F1®/エフワン』もまた典型的な芸道ものの末裔なのだと断じざるを得ない。扱われるジャンルが演劇であれ、バレエであれ、絵画・陶芸であれ、そしてスポーツさえもこれに包摂されてしまうのだが、当該ジャンルに精通していない映画観客を置いてけぼりにしないための脚本的な気配りとして、観客代表の感想なり、実況者の解説が加えられる。

ただし『国宝』ではその気配りがずいぶんと過剰であること、さらに歌舞伎の上演シーンがそのつど何かの異変、もしくは兆候が生じる事件現場のような扱いとして用意され続けることによって、作為性があまりにも前面に出てしまっており、作術としてはあまり品が良くない。とはいえ、喜久雄を演じる吉沢亮、半弥を演じる横浜流星の両男優の衣裳をつけた舞い姿、化粧をほどこした顔のアップが衝撃的なまでに美しく、いつまでも眺めていたくなる。劇的効果の経済性をいささか過剰に重視した作術の無粋さを、主演俳優の魅力によって正面突破させることに成功しており、映画の大きな魅力は顔にこそあるという素朴すぎる事実に改めて気づかされる。

現代社会はルッキズム批判の時代となった。たとえば政治の場において「マドンナ議員」とか「美しすぎる市議」とかいった、かつて多用された悪質な表現は唾棄すべきものとして広く認識されるようになった。むしろルッキズム批判の時代が遅過ぎたとも言える。しかしながら、映画が視覚的スペクタクルであり続ける以上、ルッキズム批判は様相が異なる。K-POPアイドルのファンたちにルッキズム批判をいくら主張しても無意味であるし、フェミニズムが最も進化したアメリカにあってさえ、アカデミー賞、グラミー賞、ゴールデングローブ賞のレッドカーペットでは、依然として趣向を凝らしたドレスアップの競演となる。

歌舞伎映画は必然的に、男性ルッキズム一辺倒の映画とならざるを得ない。豪華な女性俳優がキャスティングされてはいても、高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、見上愛といった人々は彼女たちの普段の活躍に比べれば、かなり控えめな役割しか与えられない。致し方のないこととはいえ、これが問題となる。

芸道ものを語るうえで避けては通れないーー映画『残菊物語』の残酷さ

日本映画史は芸道ものの宝庫である。世界最高峰であるかどうかは、インド映画などを体系立てて調べてみないと断言はできないが。成瀬巳喜男の『鶴八鶴次郎』(1938)、『歌行燈』(1943)の2作は世界的にも芸道ものの金字塔であり、そのほか前述の島津保次郎『春琴抄 お琴と佐助』(1935)、溝口健二『残菊物語』(1939)など枚挙にいとまがない。戦後においても溝口は『歌麿をめぐる五人の女』(1946)を、成瀬は『流れる』(1956)を作って気を吐いた。

芸道ものが日本映画で発展した理由は、軍国主義の台頭と無縁ではない。以前はモダニズムを推進したはずの優れた映画作家たちが、きな臭くなった時局とは距離を取りながら(国威発揚や戦意高揚などの時局映画をなるべく作らずに済ませたいという自己保身)、自身の才能を発揮しうる避難所として芸道ものというジャンルが利用された可能性が高い。

日本映画ファンなら、おのおの好みの芸道映画を持っているのではないか。私の1番は溝口の『残菊物語』、2番は千葉泰樹『生きている画像』(1948)となる。この両作には共通点がある。芸をする主人公よりも、それをそばで見つめる他者の視線の方が重要なものとして描かれる点である。『残菊物語』が芸道ものの第一級品となった理由は、この映画が、花柳章太郎の演じる梨園の御曹司・尾上菊之助にとっての芸道ものである以上に、菊之助と恋仲になっていく子守女中のお徳(森赫子)の視線を主眼とする構造のためである。周囲の妨害を破って駆け落ちし、夫婦となった菊之助とお徳は、身分違いの契りの代償として、旅芸人のどさ回りに転落する。『国宝』の半弥と春江(高畑充希)、喜久雄と彰子(森七菜)の両カップルが代わるがわる温泉旅館や宴会式場などのどさ回りに身をやつす展開となるのは、作者たちが『残菊物語』からヒントを得たものにちがいない。

『残菊物語』の最初のシーンで、菊之助が遊びふけって深夜にこっそり帰宅するところをお徳が呼び止め、子守女中の分際ながら菊之助に芸の道の厳しさを説き、同時に愛の発動までしてしまう長回しショットの緊張感は、まさに映画史に大書されるべきものだ。『残菊物語』は潜在的には、お徳の批評者としての芸道ものなのである。すさまじい情熱をもって夫を凝視し、ストイックなプロデューサーと化したお徳の視線をほとんどの場合、斜め後ろからしか撮影しないという、恐ろしいほど冷酷な演出がほどこされている。

「外道(げどう)」たちの物語

芸道ものにおいて、芸をする者の主体以上に、それをそばで凝視する批評者の視線が先鋭化するケースは、じつは少なくはない。ジョージ・キューカー監督『スタア誕生』(1954)は、ハリウッドで成功していく主人公のジュディ・ガーランド以上に、彼女を発見し、愛し、成功のきっかけを与えつつも、自身は全盛期を過ぎて酒に溺れていく元スターのジェームズ・メイソンの視線と悲哀こそが真の主眼であるし、ジャック・ベッケル監督『モンパルナスの灯』(1958)では、主人公の天才画家を演じたジェラール・フィリップは非常にハンサムで美しかったが、ベッケルの本領は、画家の才能を凝視し、値踏みする画商を演じたリノ・ヴァンチュラの凄みにこそあるのだ。

それらに比べれば、『国宝』の半弥と春江、喜久雄と彰子の両カップルなど、甘くて中途半端なものでしかない。長崎時代から喜久雄を愛してきたはずの春江が、同情心からか半弥と駆け落ちして以降の彼女の主体性はどこかへ吹き飛んで中途半端な登場人物と化してしまったし、宴会式場の屋上でウィスキー瓶片手に泥酔しながら自嘲気味に舞ってみせる喜久雄に愛想を尽かした彰子が、屋上階段を降りていくショットに対しても、観客としての私は「え、それで終わり?」と拍子抜けするしかなかった。

『残菊物語』におけるお徳の役割を、春江や彰子といった女性登場人物に担わせることができなかった代わりに、『国宝』でお徳の役割を担うのは、女形の人間国宝・小野川万菊(田中泯)である。舞踏家・田中泯のフラジャイルかつ「美しき化け物」としての力強い所作が、『国宝』を根底から支えていた。晩年の万菊が人間国宝でありながら零落して、ドヤ街の簡易旅館で寝たきりになっているところを、喜久雄が訪ねていくシーン。これはおそらく『残菊物語』において、夫を梨園に戻す代償として身を引く形で離婚したお徳が、身体を壊して下宿屋の2階で死の床に就いているところを、元夫の菊之助が訪ねてくるシーンに呼応しているのだろう。また、寝たきりの田中泯の姿は、晩年にアルツハイマー病を患い、寝たきりになっても舞踏を披露した偉大な先人・大野一雄(1906-2010)へのオマージュでもあるだろう。

万菊は、15歳の喜久雄に初めて会った時に、女形としての才能を一目で見抜いた。喜久雄にかつての自分を見ただろうし、また、孫ほど年の離れた美少年に対して同性愛の感情も抱いたと思われる。そんな万菊が喜久雄ではなく、どさ回りに身をやつしていた半弥の後見人となって半弥の復帰を手助けする。対照的に次第に歌舞伎界の中心から追いやられていく喜久雄の焦燥を見透かした上で、当てつけのように半弥を激励し、「あなた、歌舞伎が憎くて憎くてしかたがないんでしょう? いいの。それでもやるの」と言い放つ。しかし、このすばらしいセリフは外の廊下で立ち聞きしている喜久雄にこそ向けられたものだ。

喜久雄は祇園の芸妓・藤駒(美上愛)とのあいだに綾乃という子をもうけるが、どうやらろくに面倒も見なかったようである。ある時、明神様に拝んでいるところを、幼い綾乃から「たくさん神様にお祈りしているけど、何をお願いしているの?」と訊かれた喜久雄は「神様ではなく、悪魔にお願いしていた」と答える。「日本一の役者になれるなら、あとは何にもいりませんと拝んでいた」。「それで悪魔さんはなんと答えたの?」となおも訊いてくる娘に「わかったと言った。取引成立や」と喜久雄はにんまりする。

この1シーンは、ラストシーンで再び浮上してきて、成長してフォトグラファーとなった綾乃を演じる瀧内公美がいきなり登場し、人間国宝に認定された記念取材でカメラを向けながら険しい表情で「悪魔さんに感謝やな」と吐き捨てる。「あんたのこと、お父ちゃんだと思ったことなんて、いっぺんもあらへん」。しかしそれでも、客席から見ていると、正月を迎えたような、何か良いことが起こりそうな気分に満たされて、気がついたら思いっきり拍手していた、と綾乃は言い足さざるを得ない。表面的には描写されずとも、幼き日の明神様でのシーンから始動したはずの、綾乃の凝視者=批評者=撮影者としての芸道が、ここでも潜在的に生起しているのである。

喜久雄と綾乃のカットバックによって、『国宝』は大きなまわり道をへながらも、ようやく芸道ものの典型として完成を見た格好となる。なぜなら芸道とは本来的に「悪魔との取引」だからである。ジャン・ルノワールによる芸道ものの傑作『黄金の馬車』(1953)で旅芸人一座の花形女優カミッラ(アンナ・マニャーニ)は、恋破れたあと舞台上で屹立し、そこに「お前には舞台しかない。舞台こそお前の人生」という座長の言葉がかぶさっていく。これもまさに「悪魔との取引」である。

イギリスの芸道ものの最高傑作『赤い靴』(1948/マイケル・パウエル&エメリック・プレスバーガー共同監督)では、赤い靴を手に入れたバレリーナのヴィッキー(モイラ・シアラー)はバレエ界でトップに上りつめるが、その代わり愛に見放されて破滅する。この赤いバレエシューズとは「悪魔との取引」を物質化したものにほかならず、芸道とは「悪魔との取引」によって芸を極める「外道(げどう)」でもある。このような芸道=外道と関わったがゆえに、『国宝』ラストの父娘のカットバックが芸道の総括として成立し得たのである。

『国宝』を論じることの逡巡―――筆者後記

本原稿は一度書かれた原稿のリメイクである。本原稿を発表するにあたり、筆者は手前勝手ながら長めのエクスキューズが必要であることを痛感しており、その愚をどうかご容赦いただきたい。しかしエクスキューズとしての筆者後記もまた、この映画をめぐる批評の一部であると解釈してくださるとありがたい。

最初の発表原稿は『国宝』が公開されるよりかなり以前に書かれたものであるとともに、『国宝』評としての看板も掲げなかった。筆者がリトルモアWEBで月1回連載中の日本映画時評《欠片を探して》の5月回で『ルノワール』評を発表したそのおまけとして「芸道もの」と題したミニエッセーを添えて少し言及したものである。この回が更新された時はちょうど期を同じくして、『国宝』も『ルノワール』もカンヌ国際映画祭でプレミア上映されていた。

そのカンヌ国際映画祭で『国宝』『ルノワール』の公式上映に立ち会い、取材した「映画チャンネル」編集長・山田剛志氏は、私にとって最も新しい同志であり、理解者である。その山田氏が今回の『国宝』評の原稿依頼をしてくれた時、私はエクスキューズの必要性を訴えた。本原稿がミニエッセー「芸道もの」内の言及と内容的に重複するであろうこと、したがってリメイクであること。そしてなにゆえに筆者が5月の時点では『国宝』評としての看板も掲げることを躊躇したのかということである。

李相日監督については、かつて製作現場におけるパワハラ報道もちらほら読んでいた。しかし中島哲也監督のように新作の公開延期に追い込まれたケースと違って、『国宝』はなんら問題視されることもなく公開に至った。しかし筆者としては不審を払拭するだけの判断材料を持ち合わせておらず、当惑した状態のまま『国宝』評を上記連載にて発表することを断念したのである。

いささか大袈裟な話だが、このたび『国宝』評を発表しようという判断に変わったのには、2つの要因がある。1つめは山田編集長が、内容重複を了承し、手前勝手なエクスキューズの明示にも同意してくれたことである。内容重複はありがたいことにリトルモア社も了承してくれた。そして2つめは状況の変化である。同作が国内興収100億円にも届こうかという異例の大ヒットを続け、もはや「ブーム」の域に達して、日本では長らく死語と化していた「ブーム」という単語の再来さえ生起させたかのようである。このような環境下においては、当初の当惑を棚に上げた形で一度、『国宝』を論じてみなければならないと、判断を変えた次第である。

長くなって誠に無粋な「筆者後記」となった。とはいえ、本原稿は以上のようなアンビヴァレントなものとしてかろうじて存在しうる言葉の群れにほかならない。(筆者識)

【著者プロフィール:荻野洋一】

映画評論家/番組等の構成演出。早稲田大学政経学部卒。映画批評誌「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」で評論デビュー。「キネマ旬報」「リアルサウンド」「現代ビジネス」「NOBODY」「boid マガジン」「映画芸術」「ele-king books」などの媒体で映画評を寄稿する。2024年、初の単著『ばらばらとなりし花びらの欠片に捧ぐ』(リトルモア刊)を上梓。

【関連記事】

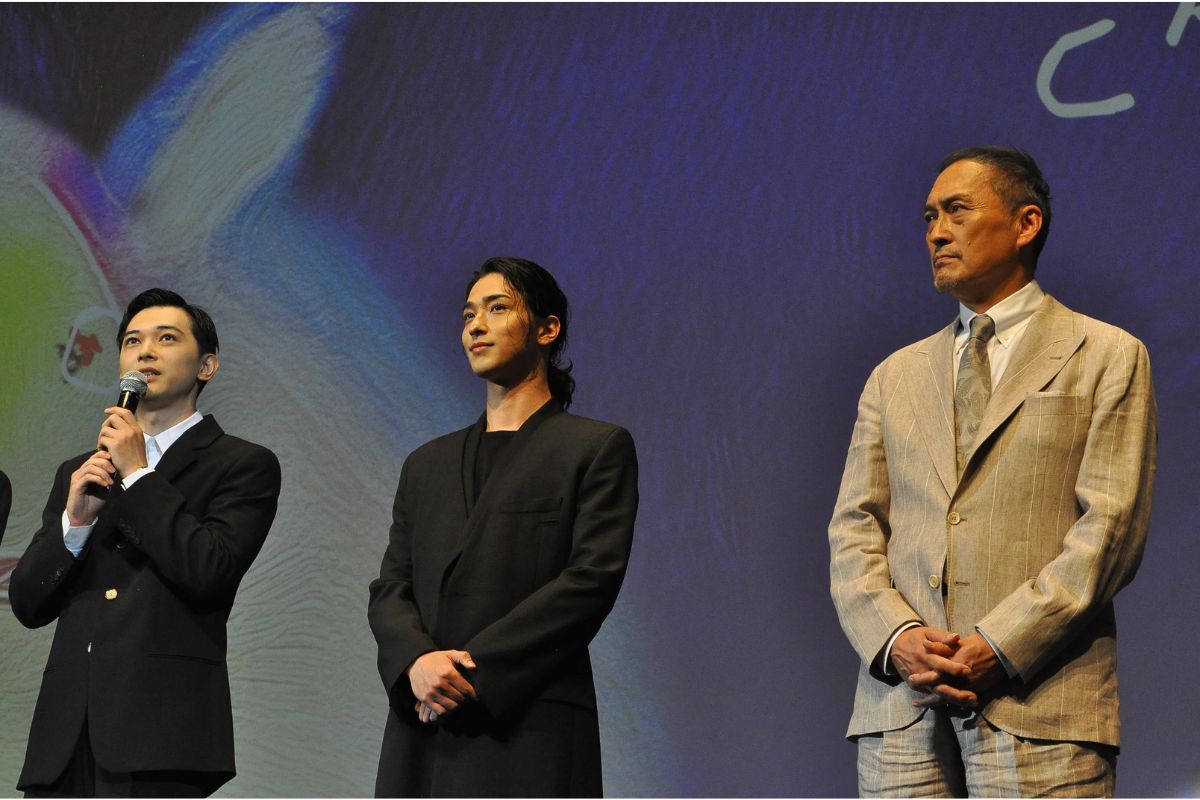

・・【写真】吉沢亮&横浜流星がカンヌで魅せた瞬間…。貴重な公式上映の様子を捉えた写真はこちら。映画『国宝』第78回カンヌ国際映画祭写真一覧

・映画『国宝』を観た人が“想像以上”と絶賛するワケ。吉沢亮、横浜流星に共通する「役者声」の魅力とは? 考察&評価レビュー【ネタバレ】

・圧巻の出来映えも…原作との決定的な違いとは? 映画『国宝』考察レビュー。吉沢亮、横浜流星共演作を忖度なしで評価&解説

【了】